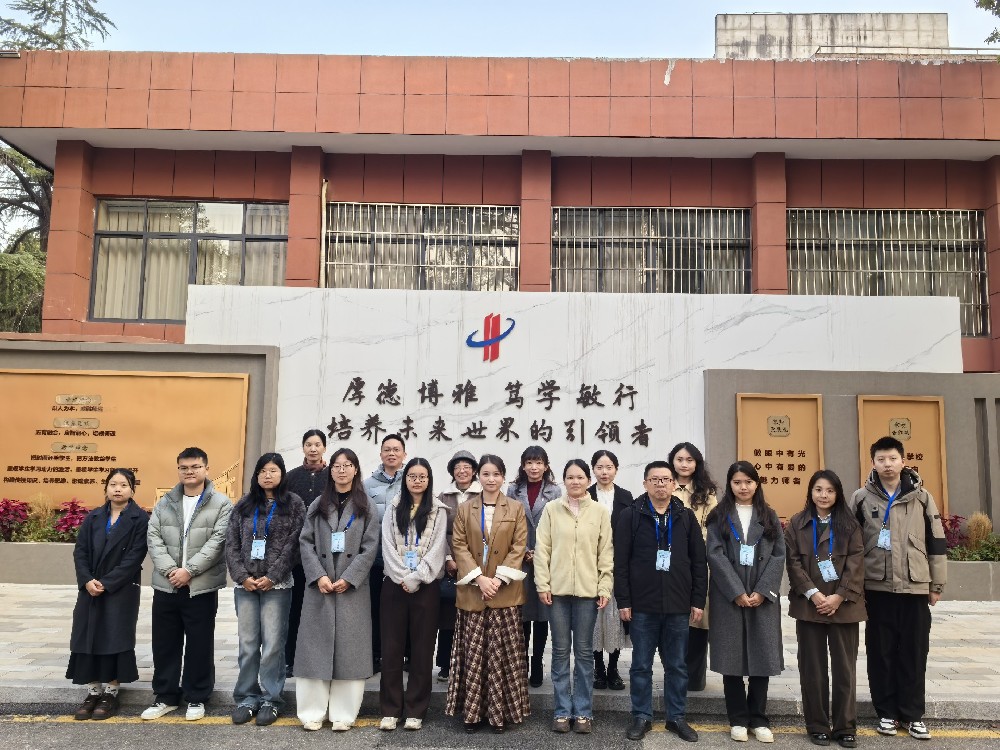

9月18日,由我校主办的初中英语新教材教学实践研讨活动在华中师大一附中初中部顺利举行。本次活动聚焦项目化学习在初中英语教学中的探索与应用,旨在推动优质课堂建设,促进教师专业成长。华中师大一附中初中部叶文娇副校长、洪山区英语教研员陈世强老师、硚口区初中英语教研员韩侃光老师等嘉宾出席,为活动增添了权威与专业的力量。来自全区的英语教师代表、教研员及专家教授齐聚一堂,共同参与并见证了这场生动而富有启发的教研盛会。

聚焦课堂:武梦媛老师项目化教学展示

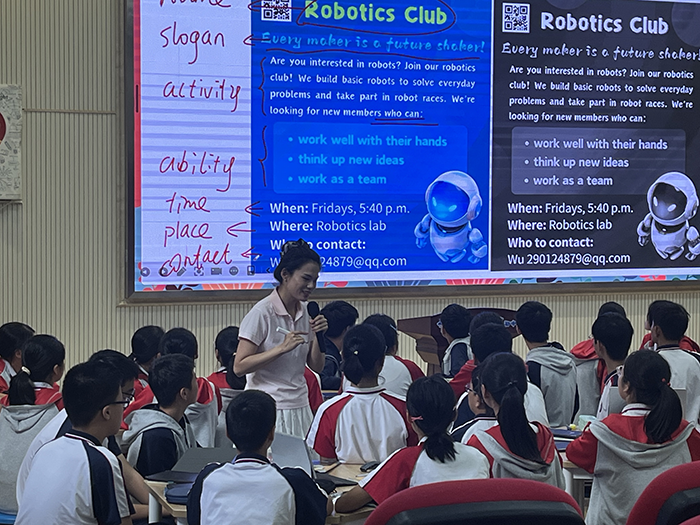

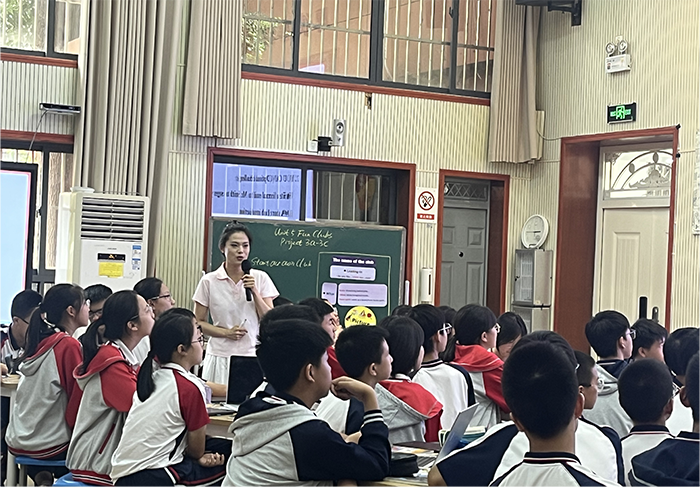

在课堂展示环节,华中师大一附中初中部的武梦媛老师带来了一节主题为 “Fun Clubs” 的项目化学习课。课堂伊始,武老师通过播放“Global Club Alliance”的视频片段,引导学生思考 “What does Mr. Smith want us to do?”,从而自然引出课堂核心任务——设计并推介一个属于自己的俱乐部。真实的情境让学生们迅速进入角色,学习目标也在互动中逐步清晰。在任务驱动下,学生围绕俱乐部的名称、活动安排及宣传方式展开小组讨论。教师通过展示典型海报范例,引导学生总结一份优秀海报应具备的要素,如 name、slogan、activities、time、place、contact 等。这一环节武老师通过引导,让学生掌握了必备的语言表达重点,同时帮助学生提升信息提取与逻辑组织能力。

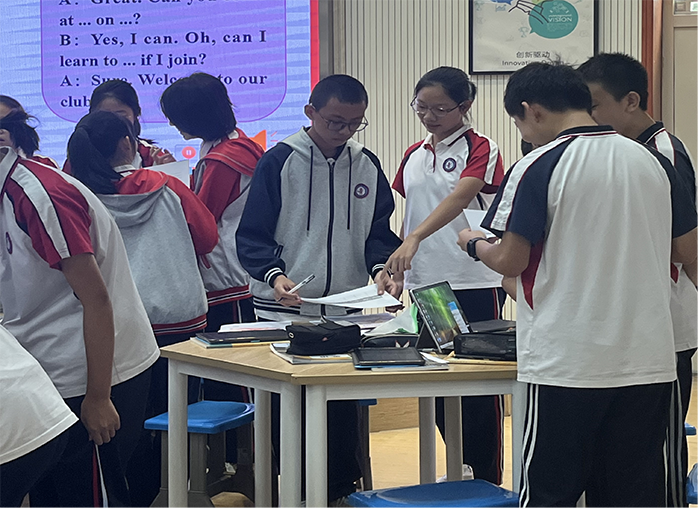

随后的创作环节中,学生利用数字化工具Canva进行设计,每个小组分工明确,小组活动氛围热烈。学生将完成的作品上传到课堂平台进行互评,还在“流动推介”环节中由学生担任介绍者和采访者,模拟真实的宣传场景。最终,课堂根据点赞数评选出“最佳海报”。这一系列活动让学生在任务完成的过程中锻炼了合作能力与表达能力,增强了他们解决实际问题的意识。

在课堂收束阶段,武老师带领学生总结俱乐部的特质,如 creative、curious、lively、unique 等,并延伸布置了课后任务:撰写反思表、录制海报介绍视频、写邮件推荐俱乐部。通过课内外的结合,学生的学习体验深化,语言能力和综合素养得到进一步提升。

说课反思:聚焦困惑与思考

课堂展示结束后,武梦媛老师进行了5分钟的精简说课。她从教学设计思路与实践困惑两个角度出发,阐述了课程目标的落实、环节安排的考量以及学生参与情况的反思。随后,她又结合课堂即时表现进行了简要总结,既肯定了学生的积极投入,也坦诚地指出在时间把控、评价方式等方面仍有待改进。教师真诚的自我剖析不仅展现了反思精神,也为后续的教研探讨提供了切入点。

专家研讨:亮点与改进并进

在研讨环节,教研员和专家教授们对武老师的课堂进行了深入点评。大家一致认为,课堂的最大亮点在于项目化学习的真实任务驱动,以及AI视频和数字化工具的有效嵌入。这种“技术+任务”的结合,极大地调动了学生的学习兴趣,也为项目化学习在英语课堂中的落地提供了生动样例。同时,专家们也从专业视角提出了改进建议:

学生自主性不足:部分环节教师给出的指令较为具体,限制了学生的自由生成。建议在环节设置上增加更多开放性思考空间。

逻辑层次待优化:问题设计应遵循“宏观—中观—微观”的逻辑,由“为什么要建立俱乐部”到“如何建立”,再到“具体实施”,循序渐进。

评价方式需多元:不仅要有教师评价,还应注重学生的自评与互评,强化学习共同体的建设。

产出环节时间不足:建议将项目学习延展至课外,让学生在持续实践中深化体验,避免“一课时走完流程”的局限。

这些建议既是对课堂的精准诊断,也是对教师后续发展的有力指引。

凝聚共识:教研赋能未来课堂

在集体研讨交流中,与会教师们畅所欲言,围绕项目化学习的价值、课堂设计的优化路径展开讨论。大家一致认为,项目化学习的本质在于让学生在真实情境中发现问题、解决问题,从而培养实践能力与创新精神。本次活动所呈现的课堂样例,正是推动这一理念走向实践的重要探索。教研员和专家教授们在总结中指出,课堂展示—说课反思—专家点评—集体研讨的链条设计,使整个活动不仅停留在观摩与评价层面,更推动教师在“做中思、思中改”的过程中实现专业成长。

本次研讨活动不仅是一堂别开生面的项目化学习实践课,更是一次思想的碰撞与智慧的汇聚。从课堂到研讨,从反思到展望,教师们在不断交流中提升认知,在实践中获得启发。“课堂不是终点,而是起点。”这是许多与会教师在讨论中的共鸣。项目化学习所追求的,不仅是学生在课堂中的一时成果展示,更是他们在学习过程中形成的问题意识、探究能力与创新思维。通过这样的教研活动,教师们将在未来的教学实践中更好地把握“以生为本”的理念,赋能学生的全面发展。

9月的阶梯教室里,留下的不仅是一次课堂展示的精彩瞬间,更是全体教师携手探索、共育未来的坚定步伐。可以预见,在“以研促教、以教促研”的良性循环中,项目化学习必将在初中英语课堂中绽放更加绚丽的光彩。